Le gaz vert, votre allié pour une énergie décarbonée

En optant pour le gaz vert, vous réduisez votre empreinte carbone tout en profitant d'une énergie renouvelable produite localement. Découvrez comment cette énergie transforme vos usages quotidiens et pourquoi elle participe à la transition énergétique de nos territoires.

Gaz verts : l'avenir de l'énergie renouvelable

Qu'est-ce que le gaz vert ?

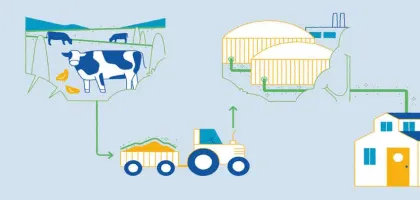

Le gaz vert, aussi appelé biométhane, est un gaz 100 % renouvelable. Il est produit à partir de déchets agricoles, alimentaires ou ménagers, grâce à un procédé appelé méthanisation.

Injecté directement dans les réseaux de gaz, il a les mêmes propriétés que le gaz naturel, mais avec une empreinte carbone beaucoup plus faible.

Ce gaz est produit localement, dans des centaines de sites en France. Il contribue à une économie circulaire : les déchets deviennent une ressource utile, les agriculteurs et collectivités en sont les principaux acteurs.

Pour en savoir plus sur les gaz verts

Le gaz vert, une énergie pour la transition écologique

Tout savoir sur la contribution des gaz verts dans la transition écologique, les enjeux de leur développement.

Consommer moins et mieux : faites le grand saut de la décarbonation avec GRDF

Dès 2030, l’ensemble de ces gaz verts pourraient représenter 20 % de la consommation de gaz et en 2050, la France a le potentiel de couvrir 100 % de sa demande de gaz grâce aux gaz verts.

En optant pour le gaz vert :

- vous choisissez une énergie renouvelable, locale et respectueuse de l'environnement.

- vous réduisez drastiquement vos émissions de CO2, tout en conservant le confort auquel vous êtes habitué.

C'est ça, la magie du gaz vert : une transition en douceur vers un avenir plus propre. Alors, prêt à faire briller cette flamme verte chez vous ? Voilà une opportunité à ne pas manquer pour devenir acteur du changement !

Le gaz vert, compatible avec vos équipements

Le gaz vert est compatible avec tous vos équipements au gaz (chaudières, poêles, chauffe-eau…) sans aucun réglage préalable. Il a, en effet, les mêmes caractéristiques que le gaz naturel pour se chauffer, produire de l’eau chaude ou encore cuisiner.

Pour en savoir plus, consultez le site choisirlegazvert.fr

Bon à savoir

Saviez vous que de nombreux fournisseurs d’énergie proposent désormais des offres de gaz vert (biogaz ou biométhane) ? Ces offres, allant de 5% à 100% de gaz renouvelable, permettent de réduire son empreinte carbone tout en soutenant les énergies propres. Pour les découvrir et comparer les tarifs, rendez-vous sur le site gratuit et indépendant médiateur de l’énergie. Une démarche simple pour agir en faveur de la transition énergétique !

PAC hybride : l'alliance gagnante avec le gaz vert

Fonctionnement et avantages pour votre logement

La PAC hybride combine pompe à chaleur électrique et chaudière gaz à condensation. Quand il fait doux, la PAC puise les calories de l’air ; en cas de froid, la chaudière prend le relais. Résultat : confort optimal et performance énergétique toute l’année.

Associée au gaz vert, cette solution devient un vrai levier de décarbonation. Vous réduisez votre empreinte carbone tout en assurant chauffage, eau chaude et parfois rafraîchissement. Une solution écologique et économique.

Pour en savoir plus sur la PAC hybride gaz

Économies d'énergie et réduction des émissions CO2

La PAC hybride, couplée au gaz vert, permet jusqu’à 75 % de réduction des émissions de CO₂ par rapport à une vieille chaudière fioul. Et côté budget, comptez 30 à 40 % d’économies sur votre facture.

Grâce à sa régulation intelligente, elle optimise l’usage du gaz et de l’électricité. Moins de consommation, plus d'efficacité. Tout ça sans changer vos habitudes : la PAC hybride s’adapte à tous les climats et garantit une eau chaude constante.

Faites le grand saut de la PAC hybride !

Faites le grand saut de la pompe à chaleur hybride : De 30 à 40% d’'économies d’énergie (1).

BioGNV : la mobilité décarbonée

Le BioGNV, une solution de mobilité lourde déjà prête

Produit à partir de déchets organiques, le BioGNV permet de réduire jusqu’à 80 % les émissions de CO₂ par rapport au diesel, tout en offrant des performances similaires : jusqu’à 1 500 km d’autonomie et un plein aussi rapide qu’un carburant classique. Déjà 26 000 véhicules circulent en France, adoptés par de nombreuses entreprises et collectivités.

Un réseau en pleine croissance

Fin 2024, plus de 300 stations publiques BioGNV maillent le territoire. Objectif d’ici 2030 : une station tous les 150 km sur les grands axes. GRDF accompagne activement cette dynamique, facilitant l’adoption par les professionnels du transport.

Un impact environnemental réduit

Par rapport au diesel, le BioGNV émet 80 % de CO₂ en moins, 95 % de particules fines et 50 % de NOx en moins. Une solution concrète et disponible pour améliorer la qualité de l’air et décarboner le transport lourd.

Le prix du gaz vert : un investissement d'avenir

Évolution des tarifs et perspectives

Le gaz vert bénéficie d’un marché en plein essor : la baisse des coûts de production et l’arrivée de nouvelles technologies (gazéification, hydrogène vert, gaz de synthèse) renforcent sa compétitivité. GRDF soutient cette transition en facilitant leur injection dans le réseau. Choisir le gaz vert aujourd’hui, c’est miser sur une énergie locale et durable.

Le gaz vert, une énergie circulaire

Le gaz vert offre aussi un grand avantage : sa capacité de stockage, pour une meilleure flexibilité énergétique. Déjà compatible avec les réseaux existants, il évite les coûts d’infrastructure. Et côté environnement, il rivalise avec l’électricité verte tout en valorisant les déchets locaux. Un vrai atout pour l’économie circulaire !

Comment mieux maîtriser votre énergie ?

Dans le contexte actuel, réduire votre consommation d’énergie est un levier efficace pour améliorer votre pouvoir d’achat et répondre aux objectifs de sobriété énergétique. Découvrez les solutions ...

Prix et compétitivité du gaz

Le gaz naturel reste une énergie de choix pour le chauffage et l'eau chaude en France. Mais comment évolue son prix ? Comment se positionne-t-il face aux autres énergies ? GRDF, en tant que ...

Comment passer au gaz vert ?

Démarches simples et équipements compatibles

Passer au gaz vert, c’est facile ! Il suffit de contacter votre fournisseur actuel ou de comparer les offres : beaucoup proposent entre 10 % et 100 % de gaz vert. Choisissez selon vos objectifs et votre budget.

Le biométhane, une source d’énergie renouvelable

La production de gaz verts

Le processus de production de gaz vert permet de transformer des déchets organiques en énergie renouvelable. Quels en sont les avantages aussi bien pour l'écologie qu'en matière d'énergie ?

Le gaz vert, déjà une réalité

Comment le gaz vert s’est-il implanté en France ? Des sites de méthanisation, qu’ils soient français ou étrangers, aux témoignages de particuliers, en passant par les initiatives des municipalités ...

Le gaz vert, une énergie pour la transition écologique

Tout savoir sur la contribution des gaz verts dans la transition écologique, les enjeux de leur développement.

Découvrir et mieux comprendre les gaz verts

Gaz vert, biométhane, biogaz : quelle est la différence ?

Le gaz devient renouvelable grâce à l’essor du gaz vert. Produit localement à partir des déchets organiques, le gaz vert a les mêmes caractéristiques et les mêmes usages que le gaz naturel pour se ...

Comment valoriser les biodéchets ?

Les déchets alimentaires issus de la restauration ou de l’industrie agroalimentaire sont des biodéchets valorisables en gaz vert. Prêts à franchir le pas ?

Quels sont les usages et les avantages du gaz vert ?

Le gaz vert est un gaz 100% renouvelable qui peut être produit par différents procédés, tels que la pyrogazéification, le power-to-gas, la méthanisation et la gazéification hydrothermale. Le gaz vert ...

Energie bas carbone : comment réduire les gaz à effet de serre ?

Le biométhane, une énergie locale et renouvelable, se développe en France pour vous permettre d’utiliser du gaz vert produisant moins d’émissions de gaz à effet de serre que le gaz naturel.

La méthanisation : valoriser nos déchets pour produire du gaz vert

Le biométhane est un gaz100% renouvelable produit localement à partir de déchets organiques issus de l'industrie agro-alimentaire, de la restauration collective, des particuliers, de déchets agricoles ...

Mentions légales

(1)Economie d’énergie en kWh d’énergie primaire par an, pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire : de 30% à 40% pour une pompe à chaleur hybride* et de 20% à 30% pour une chaudière THPE au gaz**, en fonction de l’ancienneté de la chaudière remplacée et de l’énergie d’origine. *Pompe à chaleur hybride : calculs réalisés par un bureau d’études indépendant, sur la base de la méthode d’élaboration des diagnostics de performance énergétique (3CL-2021). **Chaudière à condensation (THPE) : Source : ADEME (Le saviez-vous ? – Ademe).